下拉刷新

加载中...

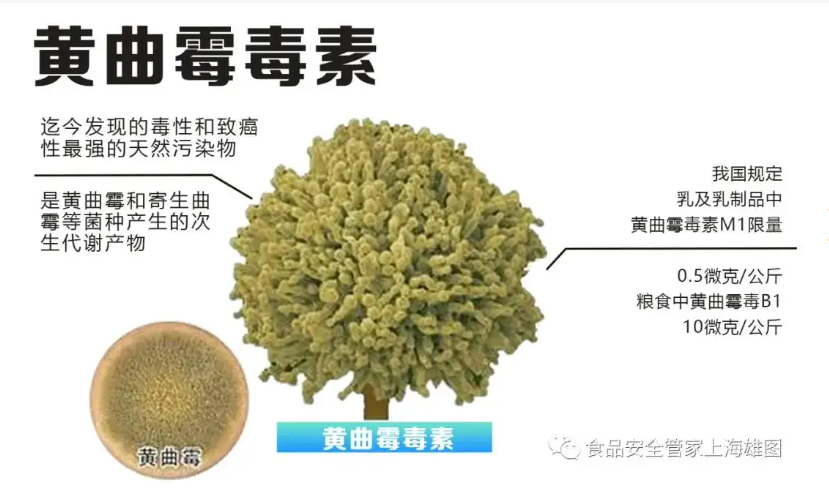

道地产区话远志—黄曲霉毒素

2022-07-20 16:11:38

推荐资讯

-

品种分析

穿山龙多重特殊性会引发行情上涨吗?

2022-07-20 10:43 穿山龙

-

品种分析

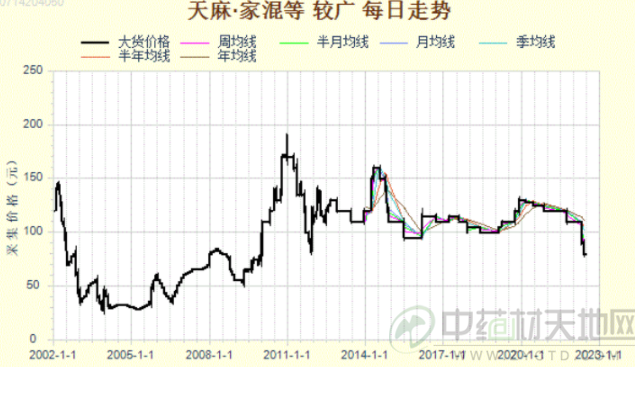

天麻行情为何“跌跌不休”?

2022-07-18 14:54 天麻

-

品种分析

栀子今年行情为何如此疲软

2022-07-15 17:14 栀子

-

品种分析

平贝母产新收尾 行情为何出现反弹

2022-07-13 15:49 平贝母

- 品种分析 短评:高价回落后的茯苓 后市行情将如何演绎?(投稿资讯)

热门资讯

-

品种分析

白芍行情大反转 能否出现更高的行情?

2026-01-06 14:08 白芍

-

品种分析

干姜价低商家投资热情被引爆 上涨周期来临?

2026-01-09 11:25 干姜

-

品种分析

2025年细辛产新“先抑后扬”行情反转的核心逻辑

2026-01-14 14:18 细辛

-

品种分析

天冬行情一个周期轮回 价格重返底部

2026-01-23 13:20 天冬

-

品种分析

山茱萸大面积减产:核心因素影响行情与走势预判

2026-01-12 14:31 山茱萸

-

品种分析

瓜蒌产新行情短期回暖,长期底部震荡逻辑未变

2026-01-21 15:42 瓜蒌

上拉刷新

加载中...

正在加载